2025年9月29日(月)に愛媛県立今治北高等学校大三島分校で主権者教育出前授業を実施させていただきました。高校一年生には、『ワラビーのレストラン クワガドーエのお客さん』という絵本を活用して、共生社会を実現するために私たちが必要な事について考える授業を行いました。高校二年生には、水俣病や伊方原発問題を題材に、持続可能な社会を実現するために必要な事について考える授業を行いました。高校三年生には、空き家問題を取り上げ、その解決方法について考える授業をおこないました。

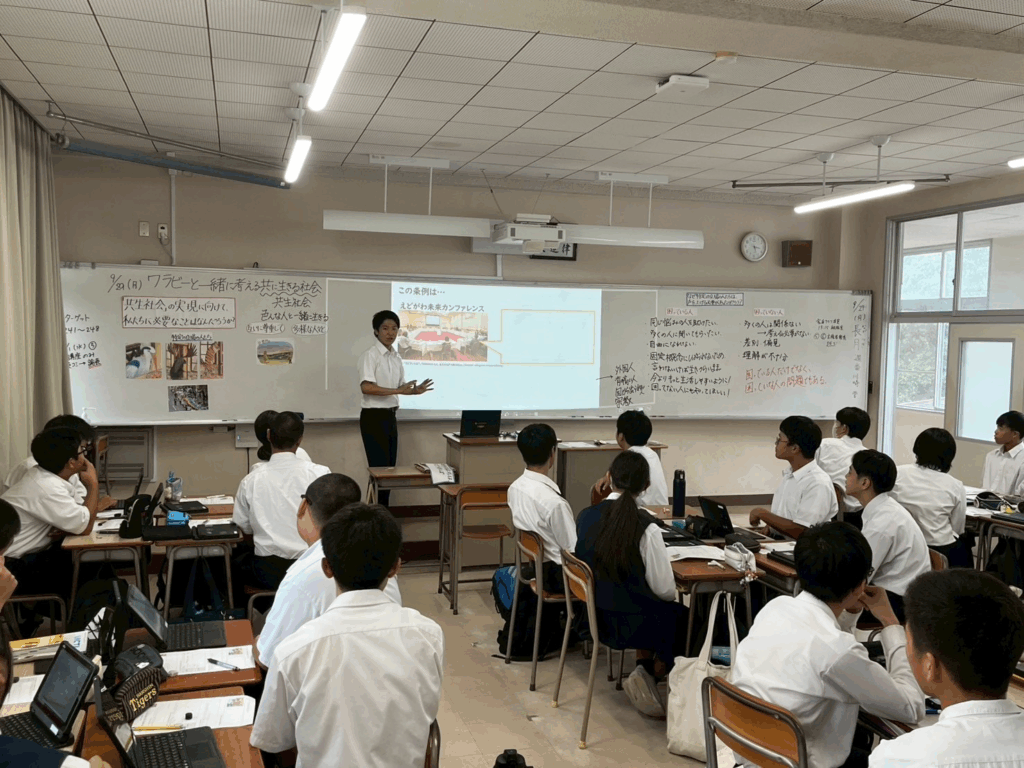

当日の様子①

岩崎(学部4年生)が高校一年生を対象に、絵本「クワガドーエのお客さん」を用いて、共生社会の実現に向けて私たちに必要なことは何かを考える授業を行いました。

授業の成果は、絵本の中のワラビーと、自分自身を重ね、様々な立場の人たちと関わり、相互に理解し合っていくことの大切さを感じてもらうことができたことです。一方で課題は、意識の変容で終わるのではなく、共生社会の実現に向けた具体的な行動にまで思考を深めさせることができなかったことです。周りの人々と協働し、制度や仕組みといった社会の構造そのものに働きかける方法についてまで、深く考えさせるための工夫について今後考えていきます。以下、授業者の感想です。

今回、初めて高校生に向けて授業を行うということで、非常に緊張していましたが、高校生の皆さまが温かく前向きに授業に参加してくださったおかげで楽しく授業を行うことができました。絵本という題材を用いることで、現実の出来事を直接提示するよりも、生徒が出来事をより身近に捉え、深く考えるきっかけをつくることができているように感じました。この経験を、将来教員になった際の教材研究や授業デザインに役立てていきたいです。この度は、このような貴重な機械を与えてくださりありがとうございました。(授業者:岩崎颯太)

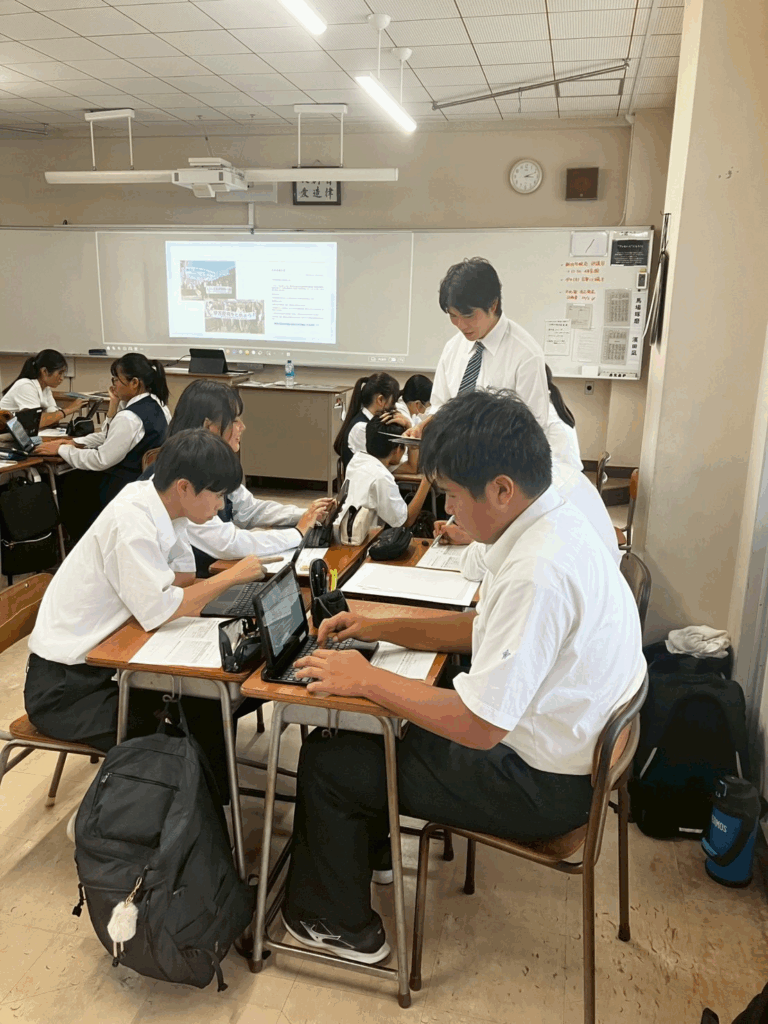

当日の様子②

村田(学部4年生)が高校二年生を対象に、水俣病についての調べ学習を行い、教訓化すると共に事例を通して持続可能な社会についての議論学習を行いました。

成果としては、「持続可能な社会に必要なことは何だろう」という問いに対して、学習前と学習後で意見が変容していたことが挙げられます。具体的には、学習前ではSDGsやごみの廃棄についての意見が書かれていたのに対して、学習後には授業で扱った経済・環境・社会の視点を基に意見が書かれていました。一方で課題は、調べ学習や議論学習の際にもっと資料を提示するべきだったことが挙げられます。インターネットの情報だけでなく、今回使った絵本や写真集などをクラス全体にもっと提示することで資料を読み取ったうえでの意見形成がもっとしやすかったと考えました。以下、授業者の感想です。

今回、水俣病の授業を行ってみて、資料提示の方法について学ぶことができました。授業を行っていく中で、こちらからのスライドで提示した資料の他にも、生徒自身が気になる視点や別の観点からの資料がほしい生徒が何人かいました。生徒のワークシートの分析を行う中で効果的な資料提示についても分析を行っていきたいです。(授業者:村田朋樹)

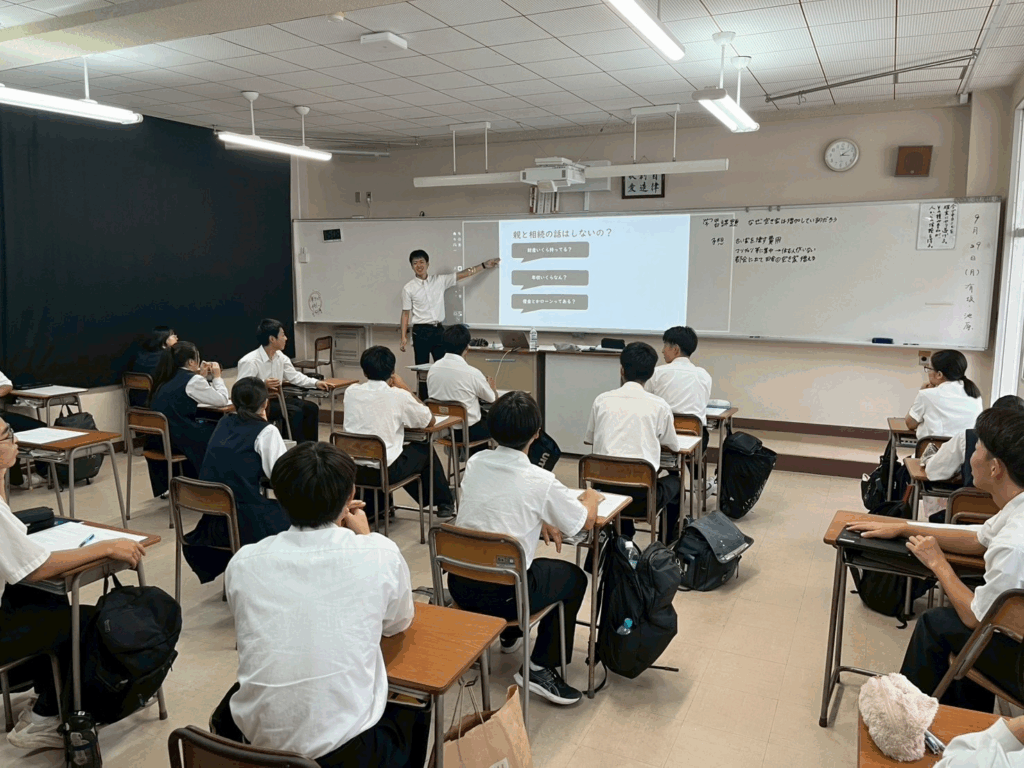

当日の様子③

野本(教職大学院1年生)が高校三年生を対象に、空き家問題をテーマにした授業を行いました。現在、空き家の増加に伴って、増加している空き家問題について問題把握をし、空き家問題の背景を日本の相続制度や家族の形の変化に着目し、問題追究を促しました。また、現時点で行われている取り組みや政策も踏まえ、問題解決へ向けた視点を育みました。

成果としては、空き家問題や相続制度について、生徒が具体的な制度の仕組みに関心をもち、家族のあり方と制度とのずれに気付くことができた点であると考えます。一方で課題は二つあります。一つ目は、空き家問題についての問題追究の視点を、相続制度の理解や家族のあり方に設定しましたが、その視点だけでは生徒に空き家問題の理解を促すための精緻化が不十分であったということです。二つ目は、問題解決について考える時間が少なかったことです。

授業では、生徒の皆さんが積極的に発言してくれたり、真剣に自分の考えをまとめてくれたりしていただき大変感謝しております。この度は、貴重な機会を設けていただきありがとうございました。(授業者:野本尚徳)

実際に授業を行うことを通して見られた生徒の反応や、ワークシートの記述内容より、今回の実践の課題が見えてきました。今後は振り返りを通して、実践をさらによりよいものとし、次の実践や研究に繋げていきたいと思います。今回、貴重な授業実践の場を設けていただきありがとうございました。この経験を活かし、今後も授業づくりに励んでまいります。(報告者:大石有美香)

愛媛大学井上昌善研究室

愛媛大学井上昌善研究室 愛媛大学

愛媛大学  ゼミ紹介動画

ゼミ紹介動画