若手RU創生支援事業キックオフシンポジウム開催のお知らせ

若手研究者リサーチユニット創生支援主催のキックオフシンポジウムを開催いたします。

【日時】2025年6月2日(金)10:00〜12:00

【会場】愛媛大学ひめテラス1階地域交流スクエア

【プログラム内容】

10:00〜10:05 開催挨拶 愛媛大学大学院教育学研究科長 日野克博

10:05〜10:25 研究チーム紹介 コミュニティ・オーガナイザー育成のための連携体制モデルの構築

・概要案内

・メンバー紹介

井上昌善(教育・准教授)

富田英司(教育・教授)

玉井輝之(教育・准教授)

冨田亨子(教育・准教授)

松村暢彦(社会共創・教授)

渡邉敬逸(社会共創・准教授)

岡本威明(教育・教授)

原本博史(CDSE・教授)

10:25〜11:00 基調講演

コミュニティ・オーガナイザー育成が求められる文脈と実現のための課題 研究代表:井上昌善

11:00〜11:40 ディスカッション

若手を中心とした地域づくりがなぜ必要か 一般社団法人トリナス:土肥潤也

11:40〜11:55 質疑応答

11:55〜12:00 閉会挨拶 教育学部研究委員会委員長 岡本威明

シンポジウムは無料で以下のリンクより登録が必要です。(当日の参加も歓迎します。)

https://docs.google.com/forms/d/1VQt_cDO7RwmR3QJciZIveg5rKW1K7u3TZ616fs7Lv00/preview

皆様のご参加お待ちしております。

若手RU創成支援事業 キックオフシンポジウム開催の報告

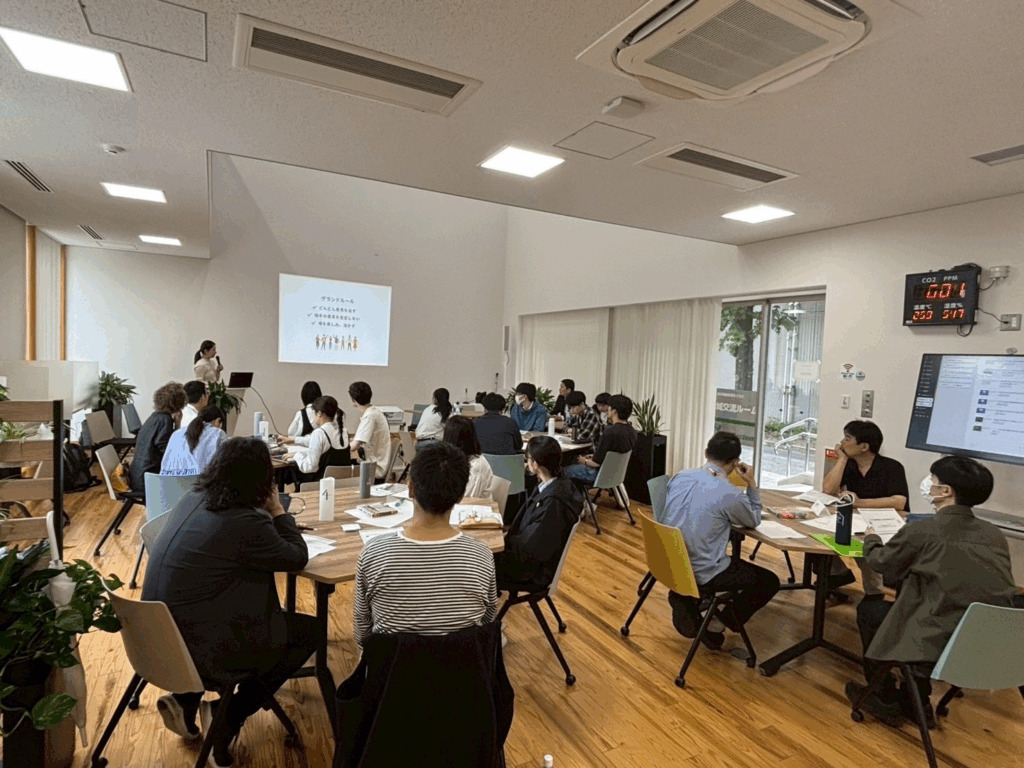

本日(6月2日)、愛媛大学のひめテラスにて「若手RU創成支援事業 キックオフシンポジウム」が開催されました。愛媛大学の井上先生から基調提案をいただき、一般社団法人トリナスの土肥潤也さんに「コミュニティー・オーガナイジングと地域づくり」をテーマにお話しいただきました。

まず、井上先生からは基調提案として「コミュニティ・オーガナイザー育成のための連携体制モデルの構築 ―社会的課題解決を目指す教育プログラムの開発と実践を通して―」について、お話しいただきました。地域コミュニティをめぐる課題として、「地域協働を実現するためのコミュニティの構成員一人一人のスキルをいかに高めるか」、「社会的弱者の人々を社会づくりのプレイヤーとして捉え、協働的な関係性をいかに構築するか」という二点を主に挙げ、共生に基づく地域づくりのためには、相互承認を保証する教育プログラムの充実が必要になるという方向性を示されました。

また、令和6年10月から11月にかけて行なわれた「車いす教育プログラム」の実践報告をされました。この実践から、コミュニティー・オーガナイザー育成を実現するための課題が二つ示されました。一つ目は、社会的弱者の意見に基づく社会改善・変革を目指す教育プログラムの構想を行なっていくということです。二つ目は、教育プログラムの評価方法を検討するということです。以上の二つについて、私自身も考え続けたいです。

次に土肥さんに「コミュニティー・オーガナイジングと地域づくり」をテーマに、静岡県での実践などを踏まえてお話しいただきました。土肥さんはドイツに行った際に、生活の一部に公共空間があることを実感されたそうで、「私のまち」という感覚を育むことを大事にしているそうです。そのために、当事者意識や所有感、属人性を分散させるということをキーワードに挙げ、様々な活動をされています。私は特に「さんかく図書館」で行なっている“人箱本棚オーナー”という制度が印象的でした。お金を払って、人に本を貸す仕組みで、現在は60人が本棚オーナーとして契約しており、キャンセル待ちまで出ているそうです。「自分の場所」として使える本棚に魅力を感じている人が多いことから、居場所づくりが今後、社会全体で必要になってくるのではないかと感じました。

また、成功する組織の循環モデルについて、「結果の質→関係の質→思考の質→行動の質」ではなく、「関係の質→思考の質→行動の質→結果の質」であるとされており、最初から結果ばかり求めるのはなく、関係の質を高めていくことが好循環にするためのポイントであると学びました。

貴重なお話を聞くことができ、多くの学びを得ました。本日学んだことを活かして教育実践・教材開発を行なっていきたいです。関係者の皆様、ありがとうございました。

愛媛大学学生有志企画 これからの松山づくりを考える勉強会「こども若者まんなか社会とは?」の報告

本日(6月2日)、愛媛大学のひめテラスにて、「こども若者まんなか社会とは?」をテーマにしたイベントが開催されました。松山市こども家庭部 こどもえがお課の森田さんと一般社団法人トリナスの土肥淳也さんからお話しをいただき、その後グループでディスカッションを行ないました。

まず森田さんからは、「こどもまんなか社会」に向けた松山市の取組についてお話しいただきました。松山市では、松山市子ども計画を作成したり、子ども意見反映推進事業として子どもファシリテーターの育成・派遣を行なったりしているそうです。また、子ども計画については、小中高生にも理解してもらえるようにワークショップや子ども用パンフレットの作成をしており、これは全国的にも先進的な事業だそうです。自分たちが住む松山市の具体的な取組について初めて知ることも多く、視野が広がりました。

次に土肥さんから、子どもの意見反映と社会参画をテーマにお話しいただきました。子ども大綱、子ども基本法についてや、子どもの意見を反映していくための方法について、学びました。私は、子ども・若者の意見を反映していくためには、意見形成に向けた支援と子ども・若者へのフィードバックが重要であるというのが特に印象に残りました。子どもの率直な声を聞き取るファシリテーターとしての資質能力を教員として身につけていきたいと強く思いました。

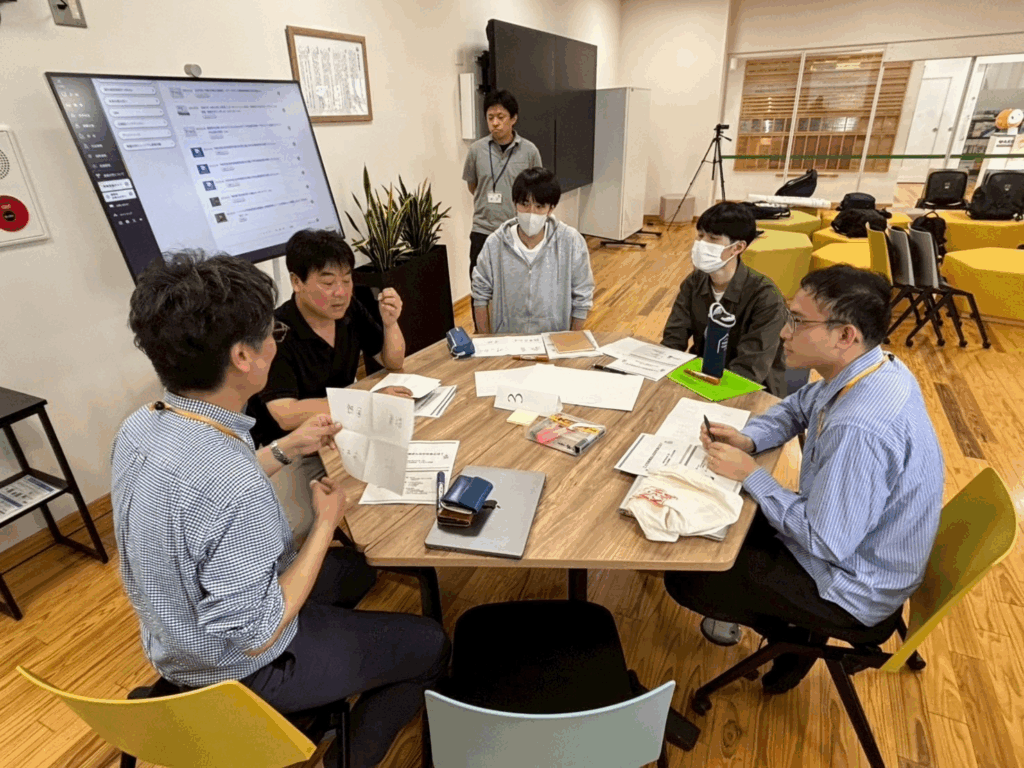

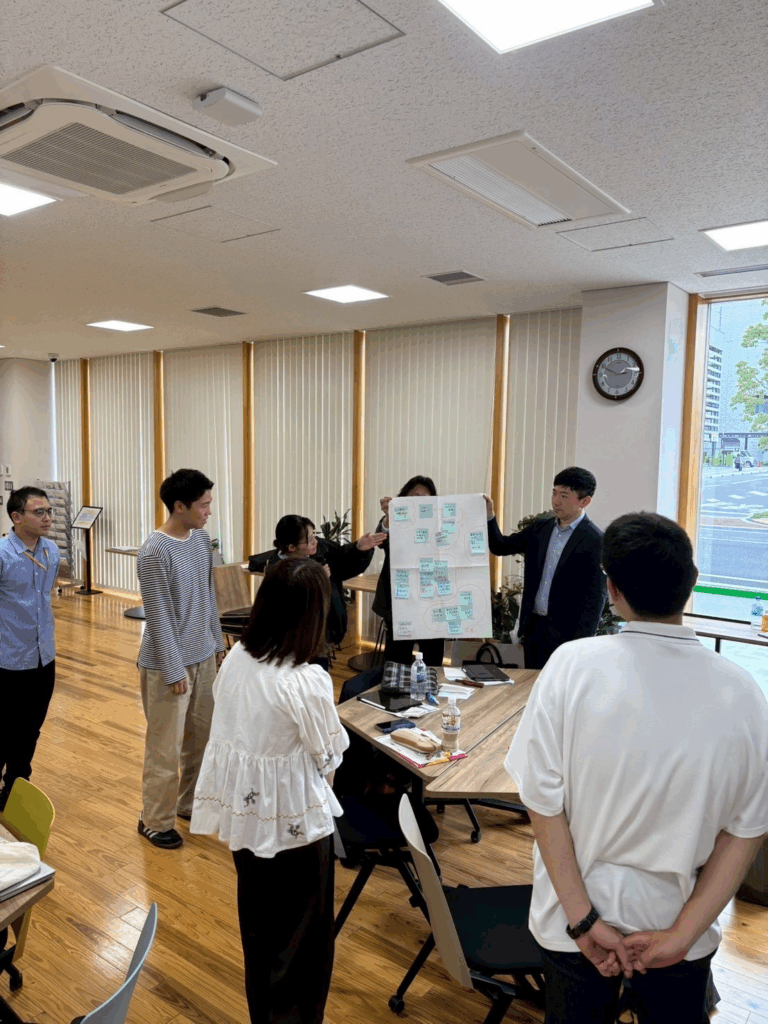

また、お二人のお話を聞いた後、グループで印象に残ったキーワードを書き出し、そのキーワードをグループ分けする活動を行ないました。そこでは「大人がいることそのものが、子どもが意見を発することを抑圧してしまう現状をどのように解決していくべきなのか考える必要がある。」、「子どもの意見に対してフィードバックをしていくことが必要という話があったが、子どもの意見を集約するだけではなく、子どもの意見を実現していくことが重要なのではないか」というように様々な意見が飛び交いました。異なる世代や立場の方と意見交換ができ、貴重な経験となりました。

最後に、このイベントを企画した田中さん、村田さん(ともに4年生)の感想です。

田中さん:自分がやりたいこと、つながりたい人とつながることができて、とても良かったです。参加者の方々にとっても貴重な経験だったと思うので、将来のステップとして心に留めて、今日の出来事を多くの人に広めていってほしいです。

村田さん:子どもの意見を聞く奥深さ、難しさを実感しました。教員にとって、子どもの声を聞くということはとても重要なことだと思うので、これからも考え続けたいです。

本日は、貴重な経験や多くの学びを得ることができました。企画していただいた田中さんと村田さん、そしてお話しいただいた土肥さんと森田さん、ありがとうございました。(報告者:大石有美香)

愛媛大学井上昌善研究室

愛媛大学井上昌善研究室 愛媛大学

愛媛大学  ゼミ紹介動画

ゼミ紹介動画