7月10日(木)に、大石有美香(学部4年生)・森田諒(学部3年生)・井上昌善(愛媛大学教育学部准教授)が、愛南町立平城小学校で交通安全に関する授業実践を行いました。今回の授業は、平城小学校で取り組まれている通学路安全対策推進モデル地域研究事業の一環として、実施させていただきました。授業では、「地域の危険な場所や安全対策の取り組みの特徴について理解する」をねらいとし、子どもたちが6月29日に行なった親子通学路安全点検や愛南町の安全に関する取り組みなどを取り上げながら、今後、子どもたちが作成を予定している安全マップづくりのための見通しをもたせていきました。以下は、授業の概要、成果と課題について記載しています。

授業概要 1時間目

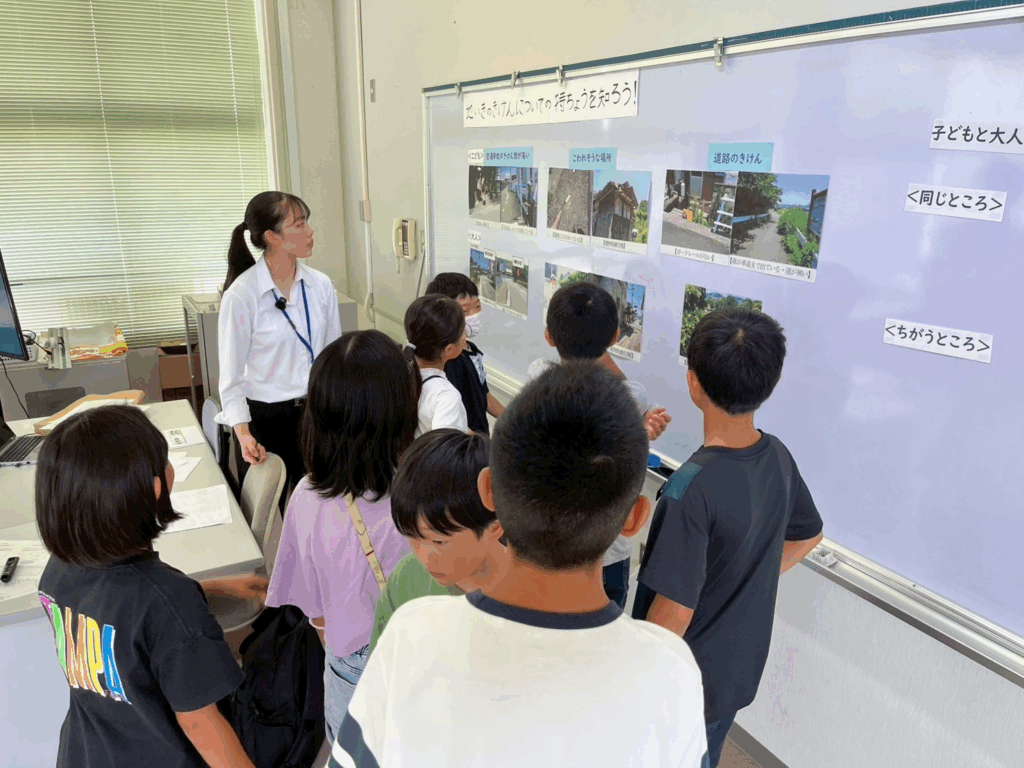

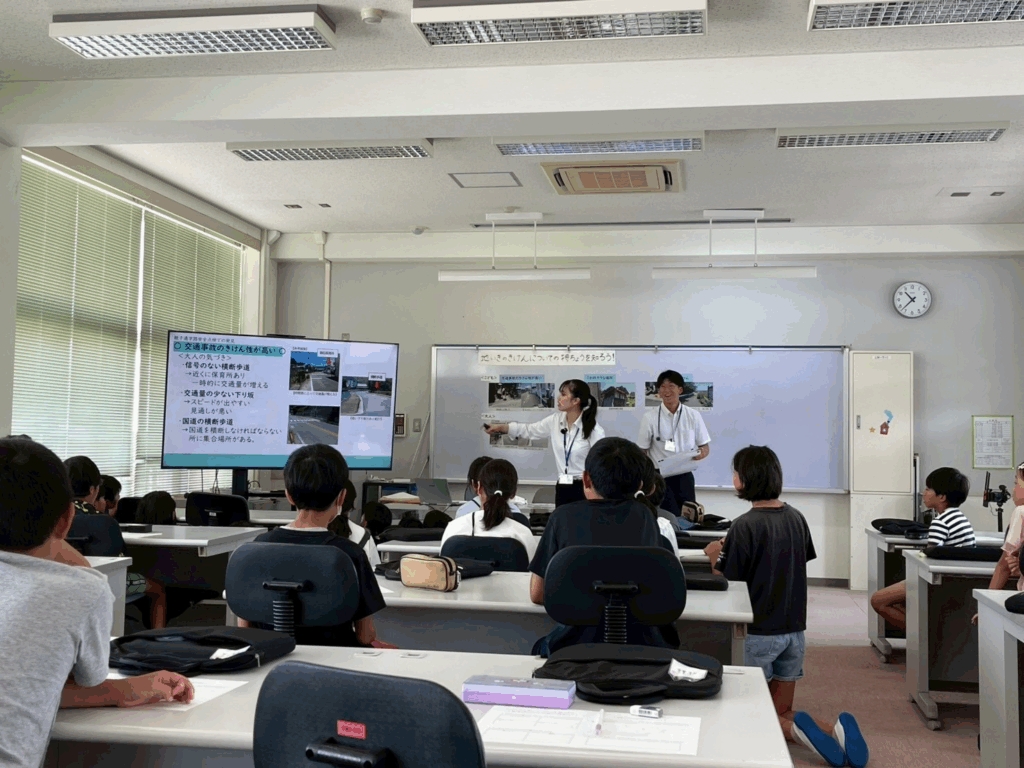

1時間目では「地域の危険についての特徴を知ろう」をめあてとして設定しました。親子通学路安全点検での発見をこどもと大人の視点を比較したり、他地域が設定する危険場所の特徴などと関連付けたりしながら、危険な場所の特徴を理解させました。

授業概要 2時間目

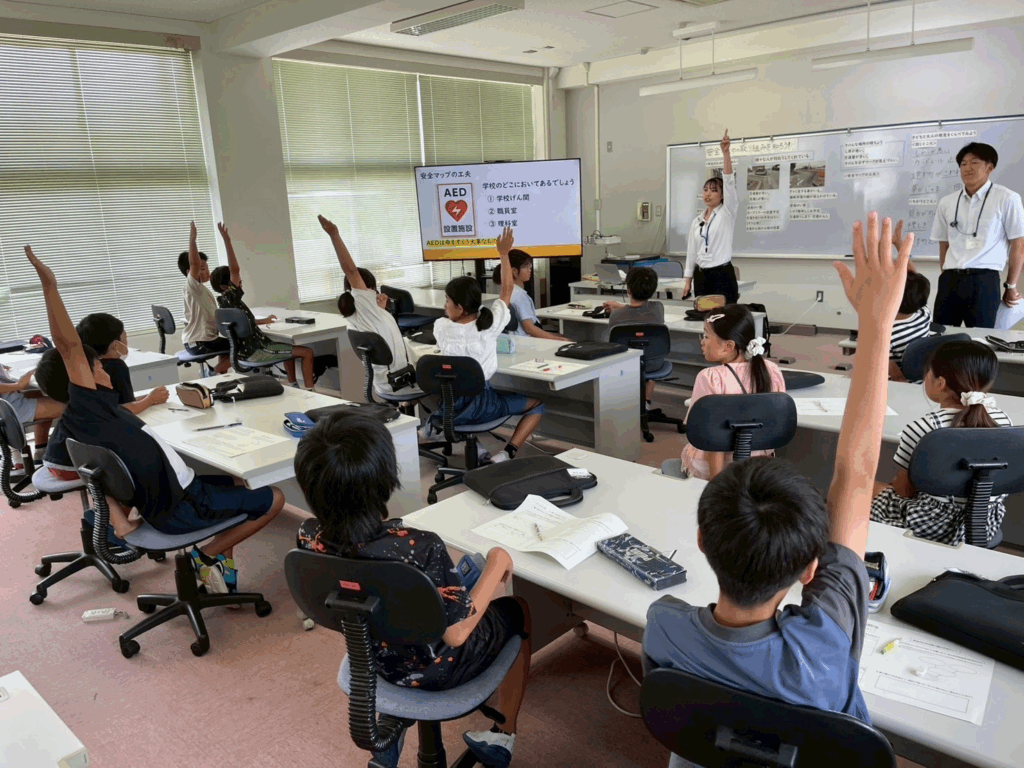

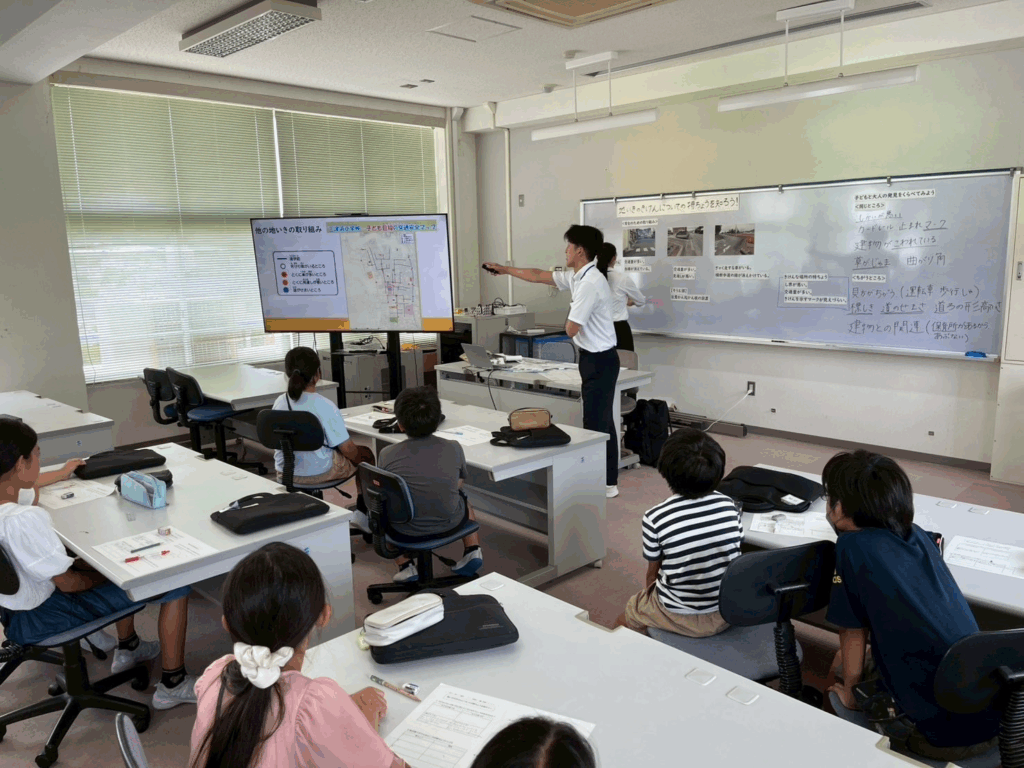

2時間目では「安全のための取り組みについて知ろう」をめあてとして設定しました。愛南町や他地域の危険場所への対策を理解させたのち、具体的に安全マップの工夫について、例を用いながら考えさせました。

成果と課題

成果は、特に子どもの発見と大人の発見を比較した場面において、班員で協力しながら考察する様子や、子どもと大人の見方の違いについて関心をもっている様子を見とることができたということだと考えます。

課題は、二つあると考えます。一つ目は、子どもと大人の発見における相違点を見つける際に、様々な要素から考えさせたことによって、混乱させてしまったことです。解決策としては、一つの要素に絞って、具体的な事例をもとに見方の違いを図示することによって、多角的な視点を身につけさせられたのではないかと考えます。二つ目は、子どもたちに危険な場所の特徴として具体的なイメージを持たせることができなかったことです。危険な場所の特徴について、「危険を示すマークが見えにくい」「交通量が多い」「見通しが悪い」ということをまとめとして提示しましたが、子どもたちにとって既知の事実の復習にとどまり、なぜその場所が危険なのかというような、危険な理由について具体的に思考させることができませんでした。解決策としては、例えば見通しの悪い場所の写真を見せながら、「具体的に何が起こることが予想されるから危険なのか」「実際にそのような事故は起きているのか」と問いつつ、探究活動をしていくことが必要であると考えます。

授業者の感想

授業実践を通して、内容ばかり考えてしまい目標や方法についての思索がたりていなかったということを痛感し、子どもたちのために、もっと考えられたのではないかと悔しく感じました。ただ、その一方で私たちが伝えたかったことを一生懸命汲み取ろうとする子どもたちの姿やより良い授業のために課題を洗い出し、改善策を考えることの面白さを実感し、教師という仕事の魅力にも気づけました。この貴重な経験を生かし、10月の第2回授業実践では、より良い授業構想に全力で取り組みたいです。(大石有美香)

授業を通じて、教材化の面白さと同時に難しさも感じました。子どもたちは意欲を持って授業に取り組んでくれたこともあり、今回見つかった課題をもとに、さらに教材研究を深め、次回の授業実践に向けて改善を重ねていきたいと感じました。(森田諒)

本日は大変貴重な経験をさせていただきありがとうございました。この経験を生かし、今後の授業実践に向けて、教材研究に努めます。愛南町平城小学校をはじめとした、様々な関係者の皆様、本日はありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。(報告者:大石有美香)

愛媛大学井上昌善研究室

愛媛大学井上昌善研究室 愛媛大学

愛媛大学  ゼミ紹介動画

ゼミ紹介動画