愛南町立平城小学校 第2回授業実践

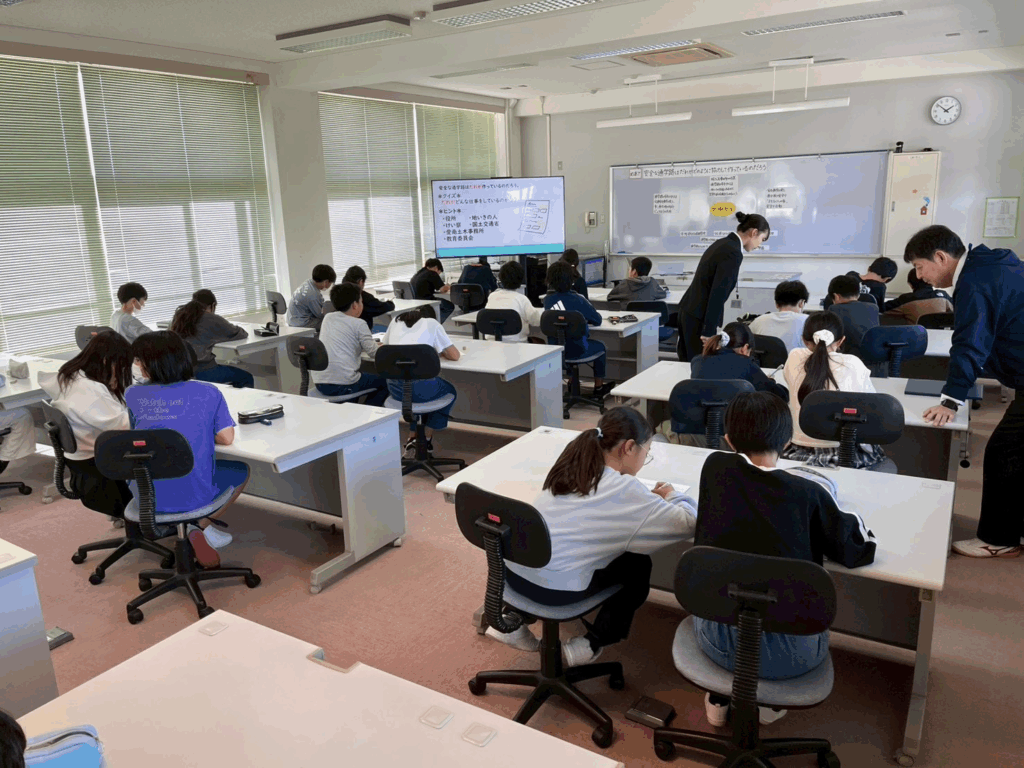

2025年10月30日(木)に、井上昌善(愛媛大学教育学部准教授)・岩崎颯太(学部4年生)・大石有美香(学部4年生)が、愛南町立平城小学校で交通安全に関する授業実践を行いました。今回の授業は、7月10日に引き続き、通学路安全対策推進モデル地域研究事業の一環として、実施させていただきました。

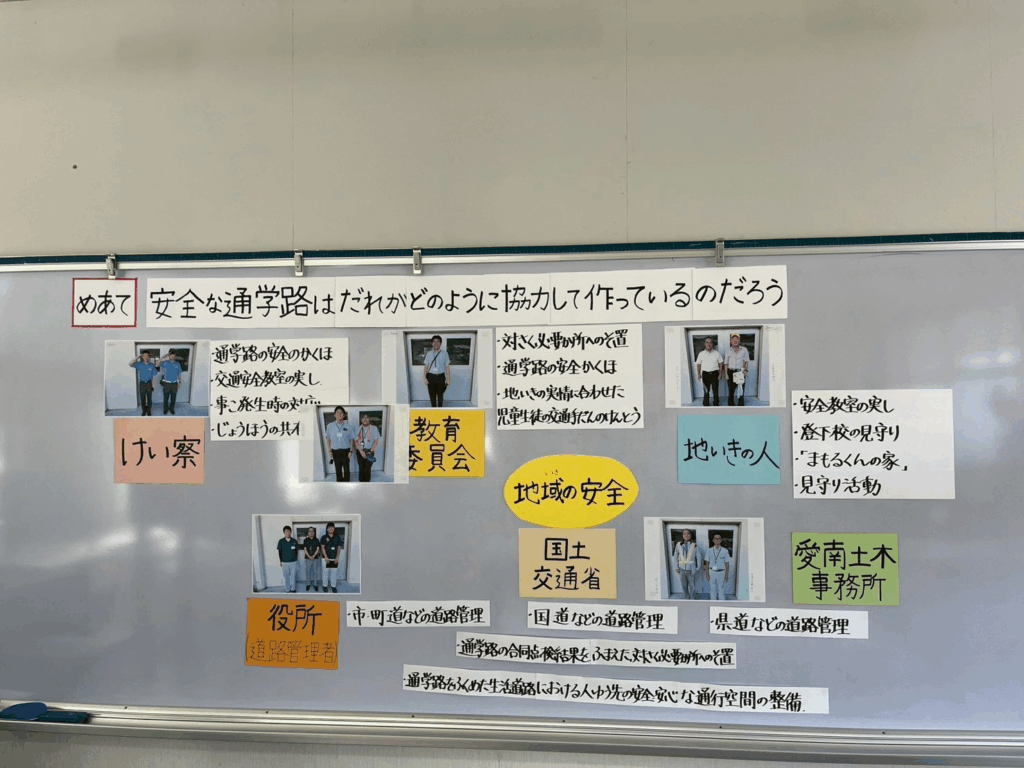

授業では、「地域の安全にかかわる関係機関の役割や連携体制について理解するとともに、自分たちも地域の安全を守る存在であることに気付かせる」ことをねらいとし、「安全な通学路は誰がどのように協力して作っているのだろう」をめあてに設定しました。以下は、授業の概要、成果と課題について記載しています。

授業の概要①

前半は、「安全な通学路は誰が作っているのだろう」という問いを設定し、通学路の安全にかかわる機関を6つ(警察、愛南町役場、国土交通省、愛南土木事務所、教育委員会、地域の人)挙げ、その役割について理解させました。

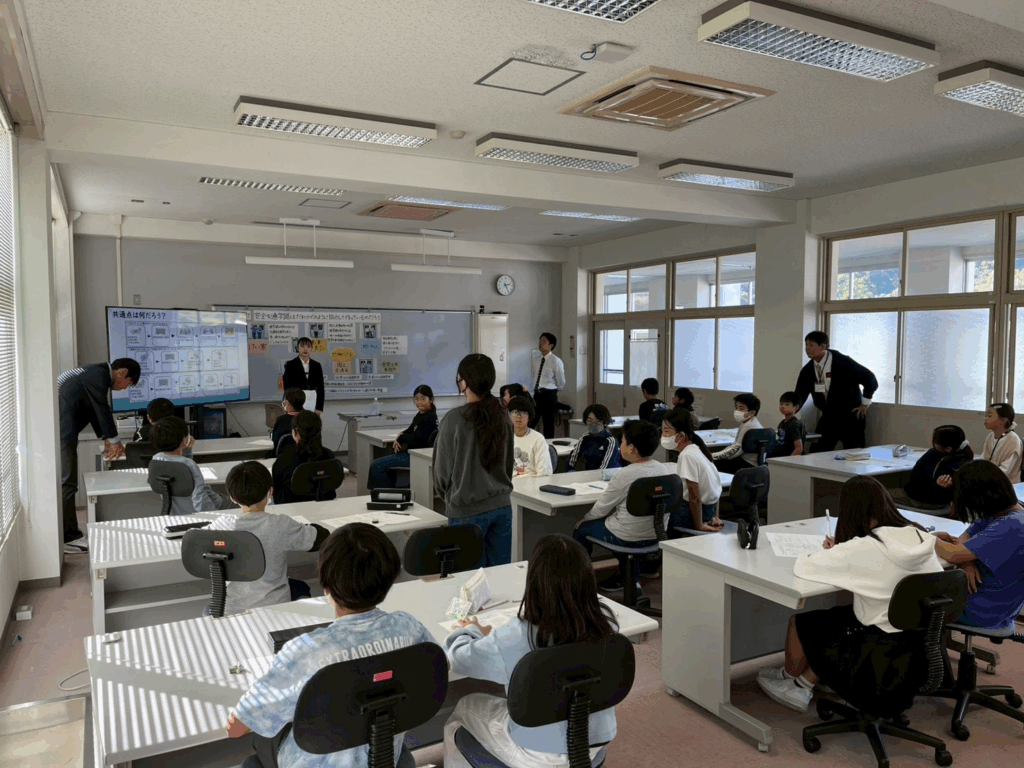

授業の概要②

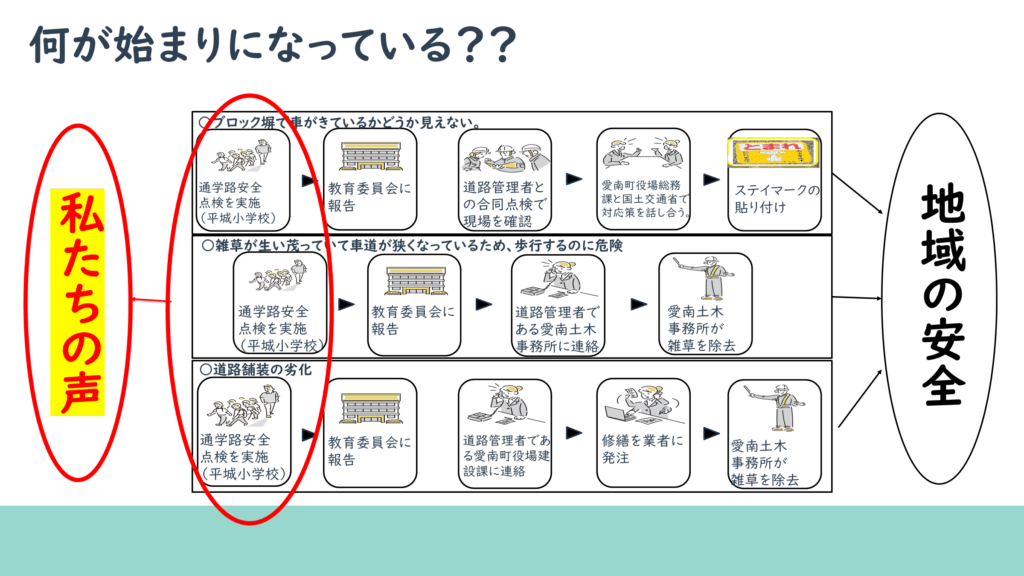

後半は、「安全な通学路はどのように協力して作っているのだろう」という問いを設定し、安全な通学路ができるまでのプロセスを学ばせました。加えて、「私たち(子どもを含めた市民)の声」が始まりとなって、安全な通学路を作るための取り組みが推進されていることに気付かせました。

成果と課題

成果は、二つのことを理解させられた点であると考えます。一点目は、安全な通学路を作るために、様々な人が関わり、協力し合っているということです。ワークシートの「安全な通学路にはいろいろな人が関わっていて、みんなで協力して自分たちの安全を作ってくれていることがわかった」や「地域の安全は、いろいろな人・お仕事が関係していることを知りました」という記述から読み取れます。二点目は、自分たちも通学路の安全を作る一員であるということです。ワークシートの「私たちの声で、市や県などいろいろな人が安全を作ることが分かりました」や「私たちから危ない場所を見つけていかないと、危ないままになる」という記述から読み取れました。また、ワークシートの「今は(危険箇所を)報告をする立場だけど、大人になって(危険箇所を)報告される立場の人になっても、愛南町のために(安全な通学路を)しっかりつくれるようにしたいです」というような記述から、持続的な通学路の安全のための展望について、考えることができている児童もいました。

一方で、課題は二つあると考えます。一つ目は、各機関の連携やつながりへの理解が不十分であったということです。前半部分(安全な通学路は誰が作っているのか)と後半部分(安全な通学路はどのように協力して作っているのか)の関連をうまく伝えることができなかったことが原因であると考えます。前半部分で、「なぜ、その機関がその役割を担っているのか」ということまで深堀りすることで、各機関が連携する意義や必要性について着目させながら、安全な通学路へのプロセスを学ばせることができ、各機関の連携やつながりが明確になったのではないかと考えます。二つ目は、子どもとの対話が少なかったことです。一方的な教授の場面が多く、子どもの意見をくみ取りながら授業をすることができませんでした。子どもの発言に対して、追質問やフィードバックをできるよう、練習を重ねていきます。

授業者の感想

授業開発・実践を通じて、交通安全教育の在り方について考えるきっかけを与えていただいたと感じています。本日の授業では、子どもたちが通学路安全点検を実施した意味や価値を理解した様子をみとることができ、社会参加を促す交通安全教育の在り方を提案できたのではないかと考えております。また、至らぬ点があったのにも関わらず、私の伝えたいことを汲み取り、自分の学びに変えられる子どもたちと授業をすることができ、とても楽しかったです。貴重な経験をさせていただいたことに感謝しながら、今回の学びを今後に活かしていきます。本日は、ありがとうございました。(大石有美香)

今回、板書補助という形で関わらせて頂きました、岩崎颯太です。今回行った交通安全の授業は、今まで自分が受けてきたものとは異なり、道路に潜む危険について学ぶだけでなく、自分たちの通学路の安全がどのように守られているのかについて学ぶことができる内容となっていました。交通安全というジャンルの中にも、地域参加やキャリア教育の視点を含ませることができるということも学ぶことができ、とても実りある時間となりました。小学校で教員として働くうえで、交通安全教室に関わる機会は必ず訪れると思うので、今回の学びを今後の実践に活かしていきたいです。(岩崎颯太)

本日は大変貴重な経験をさせていただきありがとうございました。本日の学びを、今後の授業実践で生かしていきます。愛南町立平城小学校をはじめとした関係者の皆様、本日はありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。(報告者:大石有美香)

愛媛大学井上昌善研究室

愛媛大学井上昌善研究室 愛媛大学

愛媛大学  ゼミ紹介動画

ゼミ紹介動画